Was bei einem Vergleich eines Management Participation Program (MPP) zu beachten ist

Management Participation Program

- 02.04.2025

Wie vergleicht man Beteiligungsmodelle?

Mittlerweile gibt es etliche Angebote, die über Management-Beteiligungsmodelle am Markt informieren, etwa über das disproportionale Modell, das Überschuss- und das Envy-Faktor-Modell. Auch die Anzahl der Manager, die an einem Buy-out beteiligt waren oder Referenzwerte zu Managementbeteiligungen angeben können, steigt stetig.Wie aber lässt sich die finanzielle Attraktivität von Programmen vergleichen beziehungsweise was ist bei einem Vergleich von Programmen zu beachten? Verhandelt das Management im Verkaufsprozess sein Reinvestment, kommt es durchaus vor, dass Bieter mit unterschiedlichen Beteiligungsmodellen und Fremdkapitalfinanzierungsoptionen arbeiten und unterschiedliche Vorstellungen bezüglich Eigenkapitalstrukturen, Investitionsstruktur des Managements und Investitionsvolumen aufeinander abgestimmt werden müssen. Auch bei Marktreferenzen oder einem Vergleich des aktuellen MPP mit dem potenziellen Reinvestment-Programm liegen keine Ceteris-paribus-Bedingungen vor, daher hilft es, das gesamte Bild der Transaktion miteinzubeziehen.

Welche Parameter sind relevant?

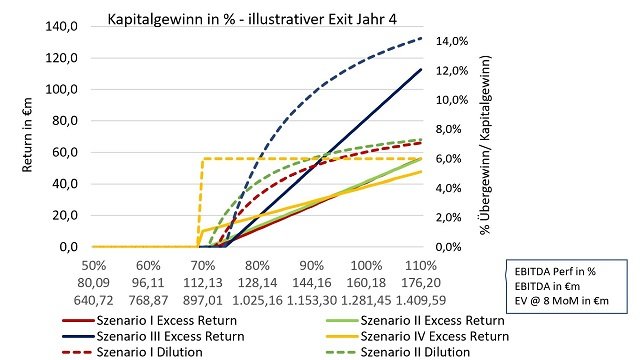

Erfahrungsgemäß haben MPPs in Milliarden-Buy-outs im Erfolgsfall höhere Multiple-of-Money (MoM) als in mittelständischen und kleineren Buy-outs. Insbesondere bei mittelständischen und kleineren Buy-outs kann es hier zu einem Trade-off zwischen Investitionsvolumen und relativer Attraktivität des MPP kommen, wenn beispielsweise ein höheres Investitionsvolumen zu einer geringeren relativen Attraktivität führt, aber den Anteil am Kapitalgewinn des Managements maximiert (siehe hierzu Kapital 5 II 4a des Handbuchs).

Erfahrungsgemäß wird der Erfolg eines Beteiligungsprogramms gerne über den erzielten Management-MoM, also den Quotienten aus Investitionsrückflüssen über Investitionen ausgedrückt und verglichen. Während ein höherer MoM klar attraktiver ist, lohnt es sich, die Ursachen dafür genauer zu verstehen.

Neben der MPP-Struktur spielt der Erfolg der Transaktion eine entscheidende Rolle

Ein höherer Anteil des Managements an den Stammanteilen oder Ordinary shares ("Ords") erscheint auf den ersten Blick klar attraktiver zu sein. Ohne Berücksichtigung der zugrundeliegenden Eigenkapitalstruktur fehlt allerdings die Abschätzung des Leverage-Effekts aus der Eigenkapitalstruktur. So kann ein 29-prozentiger Anteil des Managements an Ords zu einem geringeren Management-MoM führen als eine 14-prozentige Beteiligung an den Ords, wenn die Ords in zugrundeliegender Eigenkapitalstruktur einen deutlichen höheren Anteil ausmachen (siehe hierzu siehe Kapital 5 II 4a des Handbuchs).

Ob das Management zu 100 Prozent in Ords oder in Ords und Fixed-Return-Instrumente ("FRI") investiert, also Instrumente mit einem vorrangigen und fixierten Return-Anspruch (etwa Gesellschafterdarlehen oder Vorzugsaktien), erlaubt außerhalb des breiteren Kontextes keine Rückschlüsse über die Attraktivität ("Investitionsstruktur"). Ein Managementinvestment in Ords und FRI im Vergleich zu einem 100-prozentigen Investment in Ords kann im Erfolgsfall zu den gleichen Management-MoM führen, aber das Downside-Risiko reduzieren, wenn entsprechend die Eigenkapitalstruktur angepasst wird, das heißt der Anteil der Ords am gesamten wirtschaftlichen Eigenkapital reduziert wird (erhöhter Eigenkapital-Leverage-Effekt).

In wiederholten Buy-outs wird aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens des Managements gerne eine Trennung der Investments in einen Management- und einen Pari-Passu-Strip vorgenommen. Während der Pari-Passu-Strip im gleichen Verhältnis investiert wie der Finanzinvestor, erlaubt der Management-Strip eine höhere Kapitalgewinnbeteiligung im Erfolgsfall. Wie viel in den Management-Strip investiert werden darf und wie eine Allokation auf die Manager erfolgt, wird mit dem Finanzinvestor abgestimmt. Auch hier kann es dazu führen, dass eine unattraktivere Eigenkapital- und Investitionsstruktur durch einen höheren Anteil am Management-Strip ausgeglichen wird.

Im Leveraged-Buy-out spielt die Fremdkapitalfinanzierung eine wichtige Rolle und alle Eigenkapitalgeber profitieren im Erfolgsfall vom Leverage-Effekt. Attraktivere Fremdfinanzierungsoptionen können also auch dazu führen, dass unattraktivere Eigenkapital- und Investitionsstrukturen durch einen höheren Deal-MoM zu einem attraktiveren MPP führen (Siehe Szenario II versus Szenario I in Abbildung 1). Für eine Übersicht über diverse Kennzahlen siehe Kapital 5 II 4 im Handbuch "Management Buy-Out".

Um das Bild vollständig abzurunden, sind auch die Investitionskonditionen in die Betrachtung miteinzubeziehen und auf die MEP-Struktur so gut wie möglich abzustimmen (siehe Kapital 5 III im Handbuch).

Eine strukturierte, professionelle Analyse der verschiedenen Beteiligungsangebot oder auch Marktreferenzen und Vorgängerbeteiligungen kann dem Management helfen, eine fokussierte Diskussion mit den Bietern zu führen, um ihr Investment auszubalancieren und Missverständnisse im Team zu vermeiden.